来自汉堡大学物理系的研究团队发现了一种量子态,这种态在50多年前就被日本理论家预测,但至今未被观测到。通过在超导体表面构建人造原子,研究人员成功实现了量子点中电子的配对,从而诱导出极小的超导体。这项研究已发表在《自然》杂志上。

通常情况下,电子因带负电而相互排斥,这一现象对许多材料的性能,如电阻,产生了重大影响。如果电子能够成对“粘合”在一起,形成玻色子,情况将会发生显著变化。玻色子不会像单个电子那样相互排斥,许多玻色子可以占据同一位置或进行相同的运动。

这种电子对的材料最引人注目的特性之一是超导性,即电流可以在没有电阻的情况下通过材料。多年来,超导性已被应用于许多重要技术,包括磁共振成像和高灵敏度的磁场探测器。

如今,电子器件的不断缩小极大推动了在纳米尺度上诱导超导性的研究,以适应更小的结构。

来自物理系和汉堡大学卓越集群“CUI:先进的物质成像”的研究人员现已实现了电子在被称为量子点的人造原子中的配对,量子点是纳米结构电子设备的基本构件。

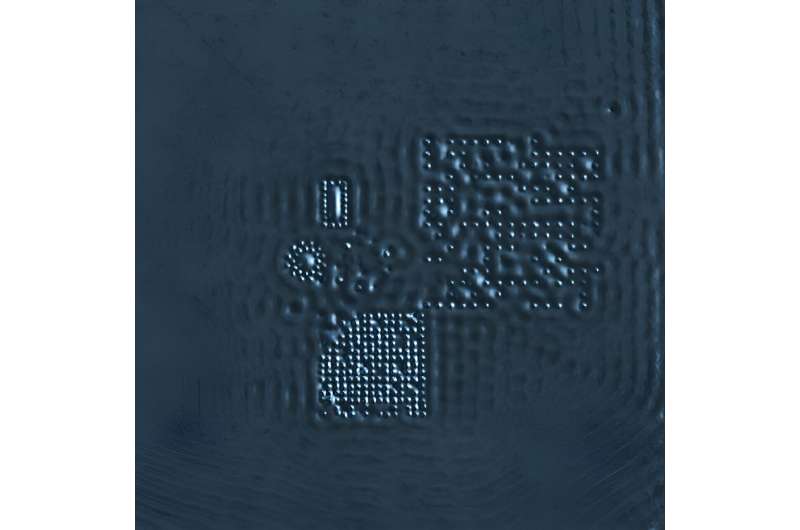

为此,由纳米结构和固态物理研究所的延斯·韦贝博士领导的团队将电子锁定在用银原子逐个构建的小笼子中。通过将锁定的电子与元素超导体耦合,电子获得了超导体的配对特性。

研究人员与由托雷·普勒克博士领导的理论物理学家团队合作,将实验特征(一个非常低能量的光谱峰)与上世纪70年代初町田一成和柴田文明预测的量子态相联系。

尽管迄今为止尚未通过实验直接检测到这种状态,但荷兰和丹麦的研究人员最近的工作表明,它有助于抑制transmon量子比特中的不必要噪声,transmon量子比特是现代量子计算机的基本组成部分。

Kazushige Machida在给论文第一作者Lucas Schneider博士的信中写道:“我感谢你在半个世纪前‘发现’了我的旧论文。很长一段时间以来,我一直认为过渡金属非磁性杂质会产生隙内状态,但它的位置太靠近超导隙边缘,无法证明其存在。然而,通过你的巧妙方法,你终于在实验上证实了这一点。”

本文来自作者[元真]投稿,不代表万福山立场,如若转载,请注明出处:https://wap.ahwfs.cn/zsfx/202505-289.html

评论列表(4条)

我是万福山的签约作者“元真”!

希望本篇文章《研究揭示人造原子中电子配对现象,验证50多年前的量子态预测》能对你有所帮助!

本站[万福山]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

本文概览:...